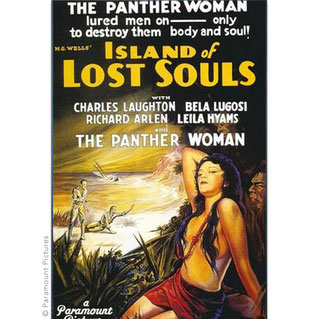

Zeitlos tiefgründiger Klassiker nach H.G. Wells

• USA 1932

• Regie: Erle C. Kenton

• Laufzeit: 70 Minuten

Handlung: Edward Parker hat Glück im Unglück und wird als Schiffsbrüchiger von einem seltsamen Frachter aufgelesen. Dort legt er sich allerdings mit dem Kapitän an und gelangt so auf die Insel des zwielichtigen Dr. Moreau. Dieser gibt sich zwar als formvollendeter Gentleman, treibt aber grauenhafte Experimente. Unterdessen hat Parkers Verlobte Ruth vom Warten die Nase voll und bricht mit einem hemdsärmeligen Kapitän auf, um den verschollenen Edward auf eben jener Dschungelinsel zu suchen, auf der Dr. Moreau sein Unwesen treibt.

Besprechung: In meinen Augen ist das ein zeitloser Klassiker des unheimlichen Films. Die Settings (erst das Frachtschiff, dann die Insel und das Anwesen Moreaus) sind abenteuerlich und faszinierend, die von Make-up Artist Wally Westmore entworfenen Masken sind großartig, das Licht-und-Schattenspiel beglückend und die Geschichte zugleich packend und tiefsinnig. Und das bis heute. Was dem Film in meinen Ohren sehr zugutekommt – gerade wenn man ihn mit „Die schwarze Katze“ aus dem gleichen Jahrzehnt vergleicht – ist der Verzicht auf Musik. Das Geschehen wirkt dadurch naturalistisch, glaubhaft, nahbar – und umso intensiver. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Kinematographie von Karl Struss, der auch bei „Ben Hur“, Murnaus „Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen“ oder „Dr. Jeckyll und Mr. Hyde“ (1931) für die Kameraarbeit zuständig war. Er schafft es, Licht und Schatten so einzufangen, dass Objekte und Hintergründe unglaublich plastisch und dreidimensional wirken, und dabei auf fast schon obszöne Weise lebendig.

Die Schauspieler*innen sind allesamt gut und halten sich mit dem aus der Stummfilmära bekannten „Overacting“ ziemlich zurück. Charles Laughton gibt den Moreau als queer wirkenden, etwas

dicklichen Gentleman, der auf fesselnde Weise dekadente Weichlichkeit mit moralbefreiter Härte und auch etwas sonderbar Animalischem verbindet. Auch wenn sein Doktor vielleicht nicht

gerade die plausibelste Wissenschaftlerfigur der Filmgeschichte ist, eine Ikone des mad scientist Typus‘ und zugleich ein Abgesang auf den humanistisch gebildeten, aufgeklärten

weißen Mann des Abendlandes ist dieser Dr. Moreau auf jeden Fall. Und schrecklicherweise auch eine Vorwegnahme von Nationalsozialisten ähnlichen Kalibers. Richard Arlen als Edward Parker

kann da zwar in Sachen Charisma nicht mithalten, gibt aber den Helden der Geschichte glaubhaft und sympathisch und weitgehend ohne nerviges Mackertum. Über seine Verlobte und die Pantherfrau

werde ich unter „Hopsys Gedanken“ ein paar Worte verlieren.

Bei wenigen ganz alten Filmen hatte ich so sehr wie hier den Eindruck, tatsächlich einmal zumindest im Ansatz nachempfinden zu können, wie schockierend manche der Szenen für das damalige

Publikum gewirkt haben mögen. Eine Art „Saw“ der 1930er, ein grenzüberschreitender Film aus jenen spannenden Zeiten, bevor der Hays Code mit seinen Regularien die

Filmschaffenden zur Selbstzensur anhielt und dadurch das Horrorkino ausbremste, als es gerade Fahrt aufnahm.

Wenn ich etwas an dem Film bemängeln müsste, dann wäre es der Umstand, dass die Dramaturgie zu Beginn des letzten Drittels etwas zu hängen scheint. Ob das an meiner heutigen Sehgewohnheit oder vielleicht auch nur Tagesform liegt, oder aber an einem wirklich vorübergehend etwas nachlassenden Zug in der Inszenierung, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist das Finale dann wieder eines ohnehin starken Films würdig.

Trivia: Den Science-Fiction-Roman „Die Insel des Dr. Moreau“ veröffentlichte der englische Autor H.G. Wells im Jahr 1896.

Mit wachem Gespür für die zukunftsweisenden Themen der Wissenschaft und der Gesellschaft beschrieb der damals 30jährige darin das skrupellose Experimentieren eines Menschen, der durch Vivisektion

– also operative Eingriffe an lebenden Organismen zu Forschungszwecken – Tiere auf eine höhere, nämlich menschliche Stufe bringen will und dabei Hybridwesen erschafft. Wells mochte die

Verfilmung nicht, da sie in seinen Augen die philosophische Tiefe seiner spekulativen Science Fiction zugunsten eines grellen Horrorspektakels unter den Tisch fallen ließ. Aus heutiger

Sicht muss man sagen, dass der Film die packendere Geschichte erzählt und die Nachdenklichkeit des Buches durchaus tiefgründig (wenn auch nicht rundum vergleichbar) in eine vor allem bildliche

Darstellung überführt. Womöglich ist das aufrührerische Potenzial des Stoffes, den Wells als überzeugter Sozialist schrieb, im Film sogar stärker. Dazu mehr unter „Hopsys

Gedanken“.

Die britische Zensur verbot den Film mit der Begründung er sei „against nature“. Elsa Lanchester – die „Frankensteins Braut“ im gleichnamigen Film von 1935 spielte und im echten Leben mit „Dr. Moreau“-Darsteller Charles Laughton verheiratet war – erklärte

daraufhin: „Of course it’s against nature. So’s Mickey Mouse!“

Charles Laughton behauptete, dass seine Darstellung des Dr. Moreau durch seinen Zahnarzt inspiriert worden sei.

Die Produktionsfirma Paramount veranstaltete einen landesweiten Wettbewerb, bei dem sich Frauen für die Rolle von Lota, der Pantherfrau bewerben konnten. Angeblich nahmen rund

60.000 Frauen an diesem Wettbewerb teil. Siegerin war schließlich Kathleen Burke, die damals als Zahnarztgehilfin arbeitete.

Bela Lugosi ist hier in der kurz vor Drehbeginn an ihn vergebenen Rolle des Anführers der Tiermenschen zu sehen, falls man ihn unter dem haarigen Makeup erkennt. Er bekam für die

kleine Rolle nur 800 Dollar, weniger als alle anderen Darsteller*innen. Da er aber gerade komplett blank war, nahm er das Honorar dankend an.

Viele Szenen des Films wurde auf der kalifornischen „Catalina“-Insel gedreht. Der Nebel, der im Film zu sehen ist, ist echt.

Um die Sprache der Mutanten zu erschaffen, nahm der Toningenieur Loren L. Ryder eine Mischung aus Tiergeräuschen und Fremdsprachen auf und spielte sie dann in wechselnder

Geschwindigkeit rückwärts ab. Der Effekt: Der Klang löste Übelkeit aus und brachte das Publikum – zusammen mit den damals harten Themen und Szenen des Films – in den Kinos zum Erbrechen.

IMDB: 7.3 von 10

Letterboxd-Rating: 3.7 von 5

Hopsy-Rating: 4.5 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

Im Jahr 1932 als „Island of the Lost Souls“ in die Kinos kam, erschien auch der dystopische Roman „Schöne Neue Welt“ von Aldous Huxley, der eine von Eugenik beherrschte

Gesellschaft beschreibt. Die herrschende Klasse kann dabei durch vorgeburtliche genetische Manipulation sowohl eine klare gesellschaftliche Hierarchie erzeugen als auch Kontrolle darüber ohne

sichtbare Gewalt aufrechterhalten.

Auch für die Nationalsozialisten, die 1933 an die Macht kamen, waren sowohl Eugenik als auch ein hierarchisches Bewusstsein zentrale Säulen der Weltanschauung. „Minderwertige

Rassen“ sollten versklavt oder – wenn sie als zu gefährlich für die eigene „arische Rasse“ gebrandmarkt wurden – sogar vernichtet werden. Das eigene ohnehin schon erblich „überlegene Volk“ wollte

man natürlich noch zusätzlich „hochzüchten“, zum einen, in dem man zum Beispiel durch den Verein „Lebensborn“ gesunde junge Menschen mit Ariernachweis auch zum außerehelichen

Geschlechtsverkehr ermunterte, zum anderen, in dem man sogenannte „Ballastexistenzen“ an der Fortpflanzung hinderte und sogar tötete. Die

Nationalsozialisten trieben dabei Gedanken auf die Spitze, die auch im restlichen Europa und den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär waren und teils als

wissenschaftlich fundiert betrachtet wurden.

Der Begriff „Eugenik“ – grob übersetzbar mit „gutes Geschlecht/gute Familie“ – wurde vom britischen Anthropologen Francis Galton bereits 1869 verwendet und mit seinem 1883 publizierten Buch

„Inquiries into Human Faculty and its Development“ (zu deutsch etwa „Untersuchungen zu menschlichen Fähigkeiten und ihrer Entwicklung“) einer breiteren Fachwelt und interessierten Laien bekannt.

In den eugenischen (Alp)Träumen dieser Epoche verbindet sich der Einfluss der darwinschen Evolutionstheorie mit dem rotwangigen Fortschrittsglauben des Positivismus und dem

autoritären Geist der europäischen Monarchien. Entsprechend wird in Hierarchien gedacht: Der Mensch als Krone der Schöpfung, der Mann als Gardemaß des Menschengeschlechts, die weiße

„Rasse“ als Speerspitze der Zivilisation.

Und hier bringt „Die Insel der verlorenen Seelen“ eine brisante Perspektive ins Spiel: Die von Dr. Moreau beherrschten Tiermenschen wurden von ihm geschaffen und anschließend mit von ihm

erfundenen Gesetzen sowie der Androhung von Folter unterdrückt. Bei Licht betrachtet funktionieren Rassismus und andere Unterdrückungssysteme genau so: Sie dichten anderen Völkern und

Individuen etwas Tierhaftes an, wobei „Tier“ eine Kategorie ist, die als automatisch gegenüber dem Menschen minderwertig gedacht wird. So wie man ganz selbstverständlich Kühe, Schafe,

Schweine ausbeuten darf, darf man auch „Indios“ am Amazonas oder Schwarze an der Elfenbeinküste unterjochen, schließlich sind sie nicht so vernunftbegabt, zivilisiert, ja menschlich wie man

selbst. Die eigene Menschlichkeit gebietet paradoxerweise, die als weniger menschlich betrachteten Lebewesen unmenschlich zu behandeln. Damit alles schön seine Ordnung hat.

„Die Insel des Dr. Moreau“ legt die (koloniale) Konstruktion von Herrschaft offen: Anhand meist äußerlich erkennbarer Merkmale unterteile ich Menschen und andere Lebewesen in

wertvoller und weniger wertvoll, wobei die nach meiner Definition wertvollsten – zum Beispiel die Adeligen von Gottes Gnaden – die weniger wertvollen beherrschen sollen. Je näher am Tier,

desto weniger wertvoll. Diesen zivilisierten Hochmut verkörpert Dr. Moreau auf so eindringliche Weise. So erschafft er also das vertiert gelesene Gegenüber, angeblich oder tatsächlich,

weil er es zum Menschlichen heraufzüchten will, und dass er selbstverständlich für diesen "edlen Zweck" beherrschen und auch quälen darf. Mehr noch: Genauso erschafft er auch "die Frau". Denn in

„Die Insel der verlorenen Seelen“ wird auch diese als Konstrukt des weißen Mannes offengelegt. Bis heute mögen sich Betrachter*innen darüber ärgern, dass Lota, die Pantherfrau, eine

unangenehmen Männerphantasie verkörpert: Körperlich reif und attraktiv, ist sie geistig auf der Stufe eines unschuldigen Kindes oder eines arglosen Tiers, dass zu keinen komplexen

Überlegungen fähig ist. Es gibt einen Begriff für diese Phantasie, die zum Beispiel in Science-Fiction oder Fantasy vorkommt: Born Sexy Yesterday. Der Begriff geht auf den Film

„Born Yesterday“ aus dem Jahr 1950 zurück, in dem zwei Männer ein naives Showgirl in Sachen Lebenstüchtigkeit schulen. Lota, die Pantherfrau, verkörpert diesen Typus mustergültig. Aber zum einen

setzt ihr der Film mit der selbstbewussten und mutigen Ruth eine moderne Frau entgegen, die ganz anders ist, zum anderen ist Lota ja eben keine natürliche Frau, sondern ein von Dr. Moreau (dem

weißen Mann) konstruiertes Wesen. Indem das Patriarchat Frauen als emotional, weniger vernunftbegabt, kindlich, hilflos und unschuldig kategorisiert, erzeugt es erst die Frau, die es

haben will, nämlich diejenige, die vom Mann „beschützt“, geführt und letztlich beherrscht werden muss.

Der Film zeigt nicht nur, dass der „Tiermensch“ der rassistischen Weltanschauung eine bösartige Konstruktion ist, um die eigenen Macht- und Gewaltgelüste zu rechtfertigen,

sondern dass auch die „unschuldige Kindfrau“ ein Produkt patriarchaler Unterwerfungsmechanismen ist. Was „Die Insel der verlorenen Seelen“ richtig stark macht, ist, dass der Film

es dabei nicht bewenden lässt. Vielmehr zeigt er, dass es sich bei den Zuschreibungen um Konstruktionen handelt, die brüchig werden können, sondern auch, dass die Übergänge von Mensch und Tier

und womöglich auch Mann und Frau fließend sind. Und dass vielleicht auch heterosexuell und queer in erster Linie Konstruktionen sind. So wirkt Dr. Moreau auf verdrehte Weise

lüstern und alles andere als heteronormativ. Und Edward muss erkennen, dass er mit Lota womöglich keine Frau, sondern ein Tier geküsst hat, ohne dass es ihn gestört hätte.

Schließlich zeigt „Die Insel der verlorenen Seelen“ auch noch den Untergang der „weißen Kolonialherrschaft“ des Dr. Moreau. Weil den „Tiermenschen“ aufgeht, dass er sich selbst

nicht an die Gesetze hält, die er ihnen auferlegt, beantworten sie seine drohende Frage „What ist the law?“ schließlich mit „law no more!“. Denn die „Tiere“ haben durchaus einen Sinn nicht nur

für Peitsche und „das Haus der Schmerzen“, sondern auch für Sinn und Gerechtigkeit. So wird das Gesetz der Herrschaft fadenscheinig und die Unterdrücker gehen an ihrer eigenen

Doppelmoral in dem Moment zugrunde, in dem die Tiermenschen erkennen, dass sie sich einem verlogenen Regime unterworfen haben. Und das, obwohl sie einem Moreau und seiner Dienerschaft zahlen- und

kräftemäßig immer schon überlegen waren. Das Einzige, was die Ausbeuter und Unterdrücker bisher geschützt hat, war ihre Erzählung. Zumindest so lange wie die „Tiermenschen“ sie

geglaubt haben.

Ein lesenswerter Essay zu dem Film findet sich hier.

Kommentar schreiben