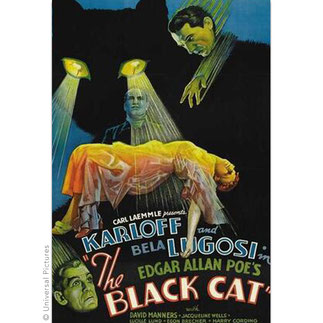

Einzigartiger S/W-Grusler mit düsterem Hintergrund

• USA 1934

• Regie: Edgar G. Ulmer

• Laufzeit: 66 Minuten

Handlung: Ein junges US-amerikanisches Paar macht seine Hochzeitsreise durch Osteuropa. In Ungarn treffen sie auf den rätselhaften Psychiater Werdegast, haben zusammen mit ihm eine Autopanne und kommen schließlich im beeindruckenden Haus des Architekten Poelzig unter. Der ist genauso mysteriös wie Werdegast und scheint mit diesem durch eine dunkle Vergangenheit verbunden zu sein. Dass das Paar in großer Gefahr schwebt, merkt es erst spät.

Besprechung: Das ist ein ganz besonderer Film. Zum einen stehen mit Bela Lugosi und Boris Karloff zwei damals enorm populäre

Horror-Darsteller auf dem Höhepunkt ihres Schaffens erstmals gemeinsam vor der Kamera. Zum anderen ist das im Stil der Neuen Sachlichkeit gebaute Anwesen des Stararchitekten Poelzig ein wohl

einzigartiger Horrorfilmschauplatz. Und schließlich enthält der Film Themen, die bis heute krass wirken und damals an Tabus kratzten. Alles in allem ist mir kein auch nur entfernt vergleichbarer

Film bekannt.

Das Glanzlicht des Films ist in meinen Augen, wie Boris Karloff und Bela Lugosi hier mit ihrer jeweils ganz eigenen diabolischen Aura auftrumpfen, sich körpersprachlich und mimisch zu überbieten

versuchen und dabei gleichzeitig eine Prise feinen Humors in ihre abgründigen Rollen geben. Lugosi mit osteuropäischem Akzent, Karloff in gelispeltem Queens-English. Horrorfans sollten das

gesehen haben. Das junge amerikanische Paar kommt dabei vergleichsweise ziemlich blass und natürlich auch bewusst naiv herüber. Man kann bemängeln, dass sich die Frauenrolle aufs niedlich Gucken

und von Männern herumgetragen Werden beschränkt, aber fairerweise muss man hinzufügen, dass ihr frisch gebackener Ehemann auch kaum eindrucksvoller in Szene gesetzt ist. Schauspiel und

Inszenierung atmen noch den Geist des Expressionismus und lassen manchmal an Theateraufführungen vergangener Tage denken. Die Möglichkeiten des Mediums Films werden nur bedingt ausgeschöpft,

statt imposanter Tricktechnik und fesselnder Schnitte, herrschen eher statische Einstellungen vor, die allerdings mit phantastischen Hell-Dunkel-Kontrasten arbeiten. Zumindest bei mir wirkt die

optische Ästhetik bis heute extrem gut und ich kann mich an vielen Bildern des Films kaum sattsehen. Anders verhält es sich mit der fast durchgängig genutzten Filmmusik. Heinz Roemheld nutzte für

seine Kompositionen auch klassische Werke von Bach, Beethoven, Schubert und Liszt. Mir ist das konstante, die Aufmerksamkeit fordernde Musikgetöne oft zu viel. Wenn Poelzig allerdings Bachs

Toccata und Fuge in d-Moll auf einer Orgel anstimmt, ist das für mich wiederum ein großer Moment der Filmgeschichte.

Insgesamt ist das ein Film, der extrem interessant ist: thematisch völlig düster, aber mit seinen beiden Hauptdarstellern auch zeitlos unterhaltsam. Dabei inszenatorisch einerseits ein Kind

seiner Zeit (und eines sehr kleinen Budgets), andererseits auf entrückte Weise in Manchem auch heute noch modern und von erstaunlichem Schauwert. Vor allem aber ist das einer der wenigen

Gruselfilme, die die psychologisch zerstörerischen Auswirkungen des Krieges so zeitverzögert und zugleich so plastisch anhand zweier Individuen zeigen.

„Die schwarze Katze“ ist ein kleines Meisterwerk, das durch ein paar Schwächen (vor allem die Musik) daran gehindert wird, ein großes zu sein.

Trivia: Auch wenn die Geschichte nach einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe benannt worden ist und der Film auch mit Poes Ruhm für sich

werben wollte: Die Story hat keine Gemeinsamkeiten, und die schwarze Katze kommt hier eher pflichtschuldig und ziemlich am Rande vor. Immerhin kann sie als Metapher für die Beständigkeit des

Bösen hinweisen, des Schlechten, das von Generation zu Generation in den Traumata und Grausamkeiten der Menschen weiterlebt.

In gewisser Weise werden Regisseur Ulmer und Drehbuchautor Peter Ruric dem Schaffen Poes dann doch gerecht: Ulmer und Ruric wollten mit „Die schwarze Katze“ das plötzlich verstärkte Interesse der

Bevölkerung an Psychologie und Psychiatrie bedienen, indem sie im Kern eine Geschichte über psychische Anomalie und unsichtbare Verletzungen erzählten. Damit gehören sie zu den Filmschaffenden,

die früh ein Subgenre popularisierten, das sich heute als „psychologischer Horror“ großer Beliebtheit erfreut.

Die Figur des Architekten Hjalmar Poelzig ist einerseits an dem britischen Okkultisten und angeblichen Satanisten Aleister Crowley angelehnt, wurde zum anderen aber auch inspiriert von dem

deutschen Maler, Architekten, Bühnenbildner und Hochschullehrer Hans Poelzig (1869 – 1936). Der echte Poelzig schuf die eindrucksvolle, expressionistische Filmarchitektur für den Film „Der Golem,

wie er in die Welt kam“ (1920) von Paul Wegener und Carl Boese. Hans Poelzig war einer der Mitbegründer eines neuen, von der industriellen Fertigung geprägten Architekturstils, der er selbst

„Materialstil“ nannte. Aufgrund der Schlichtheit des Stils kamen darin die verwendeten Materialien weitaus mehr zur Geltung als im ornamental geprägten Stil, der bis in die 1920er Jahre

vorherrschte.

Der Film kam am 3. Mai 1934 in die US-Kinos. In Italien, Österreich und Finnland wurde er wegen seiner Grausamkeit sofort verboten. In Deutschland war er erstmals am 21. Oktober 1967 in einer

Fernsehausstrahlung des NDR zu sehen. In Großbritannien erschien der Film unter dem Titel „House of Doom“.

IMDB: 6.9 von 10

Letterboxd-Rating: 3.5 von 5

Hopsy-Rating: 4 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

Der US-amerikanische Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Ernst Bloch veröffentlichte 1973 sein umfangreichstes Werk: „Anatomie der menschlichen

Destruktivität“. Darin geht er ausgestattet mit einer großen Fülle an Belegmaterial der Frage nach, was Menschen gewalttätig macht. In der Einleitung der 1974 erstmals publizierten

deutschen Ausgabe heißt es: „Die ständig zunehmende Gewalttätigkeit und Destruktivität auf der ganzen Welt lenkte die Aufmerksamkeit der Fachwelt wie der breiten Öffentlichkeit auf die

theoretische Erforschung des Wesens und der Ursachen der Aggression.“

Interessant finde ich die Frage, ob Fromm wohl den Film „Die schwarze Katze“ gesehen hat, könnten doch Werdegast und vor allem Poelzig als beispielhafte Charaktere für seine Schrift herhalten.

Die Unfähigkeit zu lieben, die fetischhafte Verehrung toter oder willenloser Objekte, das nekrophile Element ins Poelzigs Begehren und schließlich der Sadismus, den beide – wenn auch scheinbar

sehr unterschiedlich motiviert – an den Tag legen. Wenn Fromm am Ende seines umfangreichen Werkes eine Analyse von Hitler unter der Überschrift „Bösartige Aggression – Adolf Hitler ein klinischer

Fall von Nekrophilie“ vornimmt, fühlt man sich mehr als einmal an die Filmfigur Hjalmar Poelzig und ihre steife, leblose Haltung erinnert. Bezeichnend ist auch, dass der Film-Poelzig gleichzeitig

mit seiner damals ultramodernen Architektur für die zumindest technologisch fortschrittliche Moderne steht – wie vieles, was die Nazi-Diktatur auf den Weg brachte – und zugleich einen archaisch

anmutenden Satanskult vertritt, der keineswegs frei von Pathos ist. Diese Gleichzeitigkeit von Neuerungsgier, die auf den Ruinen des letzten Krieges etwas ganz Neues aufbaut, und der

sentimentalen Hinwendung zu zeitlos erscheinender Pseudo-Spiritualität fängt den Geist des sogenannten „Dritten Reiches“ erstaunlich präzise ein.

Edgar Georg Ulmer stammte aus einer jüdischen Familie mit mährisch-österreichischen Wurzeln. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 registrierte er von Kalifornien aus

mit Unbehagen. Wer „Die schwarze Katze“ mit diesem Wissen sieht, kann es kaum vermeiden, den Film bzw, dessen sinistre Hauptfiguren auch als ziemlich klare Anspielung auf die körperlich und

seelisch vom 1. Weltkrieg zerstörten Deutschen und ihre Hinwendung zum Dunklen zu verstehen. Boris Karloff als Poelzig hat nicht nur etwas von einem nekrophilen Untoten, der im Zwischenreich

zwischen Tod und Leben vegetiert, sondern auch von einem im Körperpanzer gefangenen Freikorps-Kämpfer in schnittigen schwarzen Anzügen. Im Film spricht Lugosi als Werdegast davon, dass seine

Seele in fünfzehn Jahren Kriegsgefangenschaft in Sibirien gestorben sei, was Poelzig mit einem wissenden Lächeln quittiert. Auch seine Seele ist gestorben, nicht weil er ein Opfer des grausamen

Kriegsgeschehens gewesen ist, sondern weil er ein Täter war und immer noch ist. Auch wenn „Die schwarze Katze“ heute manchmal unfreiwillig komisch wirken mag, und auch schon in ihrer Zeit ein

seltsamer Mix aus finsterem Horror und augenzwinkernder Horrorparodie gewesen ist – der Blick auf die erfrorene Menschlichkeit eines Faschisten bleibt verstörend. Und verbindet sich mit der am

Ende entfesselten Grausamkeit des ebenfalls schwer versehrten Psychiaters Werdegast zu einer dunklen Meditation, die lange nachwirkt.

Weitere Lektüre hier und hier.

Kommentar schreiben