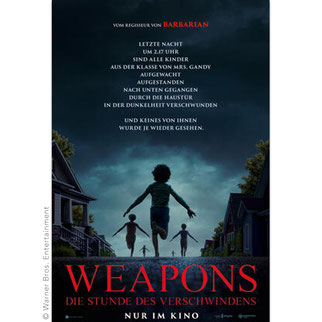

Wendungsreicher Mystery-Horror mit Stimmungsschwankungen

• USA 2025

• Regie: Zach Cregger

• Laufzeit: 128 Minuten

Handlung: In einer amerikanischen Kleinstadt verschwinden in einer einzigen Nacht 17 Schulkinder spurlos. Alle gingen sie in die dritte Klasse der örtlichen Grundschule und wurden dort von Justine Gandy unterrichtet. So rückt die Lehrerin in den Fokus der Ermittlungen. Diese treten jedoch auf der Stelle. Auch die Befragung des einzigen Schülers aus Justines Klasse, der nicht verschwunden ist, bleiben erfolglos. Der Zorn der Eltern auf Justine wächst.

Besprechung: Die nächtlichen Straßen einer US-amerikanischen Kleinstadt. Die freistehenden Einfamilienhäuser reihen sich wie weiße Denkmäler auf

den Grünflächen aneinander. Die Digitalanzeigen der Wecker im Inneren der Häuser zeigen 2.17 Uhr. Plötzlich gehen ein paar der Türen auf und Kinder laufen heraus, die Arme ausgebreitet, als

wollten sie in den Nachthimmel davonfliegen. Eine Szene so wundersam, wie unheimlich. Eine Sequenz wie aus einem Traum, einem dunklen Märchen. Brechen die Kinder in eine neue Freiheit auf, ins

Abenteuer? Und sind sie nicht eigentlich viel zu jung dafür?

Der Einstieg von „Weapons“ ist sehr stark. Und es geht stark weiter: Wir werden als Zuschauer in die Ereignisse in Maybrook hineingeworfen, bekommen Charaktere gezeigt, aber nichts erklärt. Julia

Garner spielt ihre Rolle als zugleich sensible und doch toughe Lehrerin Justine großartig. Gern verbringt man Zeit mit ihr, fiebert mit ihr mit, will mehr über sie wissen. Ist sie übergriffig und

unprofessionell oder engagiert und hingebungsvoll, wenn sie trotz Verbot des Schulleiters den Kontakt zu Alex sucht, jenem Jungen, der sonderbarerweise in der fraglichen Nacht nicht verschwunden

ist? Und warum schenkt sich die junge Frau eigentlich so gerne einen ein? Hat das nur mit der akuten Stresssituation zu tun, oder hat die Lehrerin eine Vorgeschichte?

Zu viel sollte man im Vorfeld nicht über den neuen Film von Zach Cregger wissen und sich nach Möglichkeit auch die Trailer schenken. Denn wie schon in seinem Überraschungserfolg „Barbarian“

(2022) nimmt die Handlung ein paar unvorhergesehene Wendungen und folgt diesmal auch keiner klassischen Drei-Akt-Struktur. Und auf jeden Fall ist man sofort drin in der fesselnden Geschichte, was

auch am starken Schauspiel liegt. Die Szenen zwischen der Lehrerin Justine und dem Polizisten Paul (Alden Ehrenreich) brauchen sich schauspielerisch und inszenatorisch nicht zu verstecken vor

hochwertigen Dramen wie „Magnolia“ (1999), von dessen Erzählstruktur Zach Cregger inspiriert wurde. So wird die Geschichte von „Weapons“ tatsächlich in Kapiteln erzählt, die jeweils einem anderen

Charakter und seiner Perspektive gewidmet sind, bis sich nach und nach alles zusammensetzt und das Mysterium in einer handfesten Katharsis aufgelöst wird.

Das erste Segment, in dem Justine im Fokus steht, ist so stark, dass die nachfolgenden nicht ganz den gleichen Sog erzeugen können. Anders gesagt: In der Mitte hängt der Film etwas. Gerade als

sich der Film jedoch in der Perspektive des Junkies James endgültig zu verrennen scheint, findet er zum Glück wieder in die erzählerische Spur zurück, nimmt Fahrt auf und bietet dann ein rasantes

Finale, das allerdings kaum noch etwas mit dem subtilen Mystery-Story zu tun hat, die der Film am Anfang aufmacht. Jetzt sind wir vielmehr in einem wilden B-Movie, in dem sich Tragik und Komik

mischen und mit einem guten Schuss Absurdität abgeschmeckt werden. Das macht „Weapons“ unvorhersehbar und überraschend, tonal aber auch nicht ganz rund.

Wie schon bei „Barbarian“ hat Zach Cregger beim Schreiben des Drehbuchs auf die Methode des „Discovery Writing“ gesetzt. Er ging von der (alp-)traumhaften Eröffnungssequenz aus, ohne zunächst zu

wissen, wohin die führen sollte. So überraschte er sich beim Schreiben selbst. Über diesen Entstehungsprozess sagte Cregger in einem Interview mit dem Filmmagazin Deadline (#112): „Natürlich

funktioniert das nicht immer. Manchmal gerät man in eine Sackgasse. Aber manchmal entstehen so auch Dinge, die man mit keiner Planung hätte erreichen können.“

Die Rechnung, die Cregger ja gar nicht gemacht hat, geht insgesamt auf. Der Film ist trotz seines etwas weniger zwingenden Mittelteils spannend, interessant, unterhaltsam und wartet mit einigen

derben Schocks auf. Und obwohl der Film keine Botschaft hat und keinen tiefsinnigen Anspruch vor sich herträgt, macht er doch ein paar interessante Bezüge zu gesellschaftlichen Themen auf:

Verlieren wir unsere Kinder an Kräfte, die wir nicht verstehen? Haben wir Mobbing-Opfer wirklich ausreichend im Blick? Müssen wir immer jemandem die Schuld geben, wenn wir mit unerwartetem

Schmerz konfrontiert werden? Erscheint in den USA früher oder später unvermeidlich eine riesige AK15 am Nachthimmel?

Um was für Waffen es in „Weapons“ letztlich geht, sollen Freundinnen spannender Filme selbst herausfinden. Besonders und empfehlenswert ist dieser Genre-Mix mit dominanter Horrorschlagseite auf

jeden Fall. Wenn auch wahrscheinlich nicht ganz das Meisterwerk, das viele in ihm sehen.

Trivia: Nach seinem großen Erfolg mit „Barbarian“ konnte Cregger mit dem Drehbuch zu „Weapons“ einen wahren Bieterwettstreit auslösen. Den Zuschlag gab er schließlich nicht Universal, Netflix oder Sony/Tristar sondern New Line Cinema. Vor allem weil diese Produktionsfirma auf jeden Fall eine Kinoveröffentlichung garantierte.

Als Inspirationsquellen gab Cregger die Filme „Magnolia“ von Paul Thomas Anderson und „Prisoners“ von Denis Villeneuve an. Außerdem nannte er den Roman „A Visit from the Goon Squad“ von Jennifer

Egan und erwähnte auch den Tod eines engen Freundes und Kollegen (Trevor Moore) als Triebfeder für die Arbeit am Drehbuch zu „Weapons“.

In einem Interview mit Associated Press gab Zach Cregger zu, dass bestimmte Szenen, die er „so lustig“ fand, herausgeschnitten wurden, weil die entsprechenden Witze beim Testpublikum nicht

ankamen. „Wenn der Humor aus einer authentischen Reaktion einer Figur entsteht, funktioniert er“, sagte Cregger. „Es gibt viele Witze, die es nicht in den Film geschafft haben, obwohl ich dachte,

sie wären so lustig. Und dann machten wir eine Testvorführung, und niemand lachte, und ich dachte: Okay, das muss raus.“

Eines der vermissten Kinder heißt „Matthew“. In Matthew/Matthäus 2:17 wird die Ermordung aller Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem erwähnt.

Stand jetzt (29.8.2025) spielte „Weapons“ bei einem Budget von 38 Millionen Dollar bereits über 200 Millionen Dollar ein. Ein Prequel ist bereits angekündigt.

IMDB: 7.8 von 10

Letterboxd-Rating: 3.8 von 5

Hopsy-Rating: 3.5 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

Wer sich wie Cregger beim Verfassen eines Drehbuchs oder Romans an der „Discovery“-Methode versucht, setzt dabei in besonderem Maße auf eine Kreativität, die aus dem Unterbewusstsein kommt. Statt

grübelnd zu planen, lässt man die Ideen einfach kommen. Anders gesagt: Man entdeckt seine eigene Geschichte nach und nach, lässt sie sich (scheinbar aus sich selbst heraus) entfalten und folgt

keinem detailliert vorher festgelegten Ablauf, sondern hauptsächlich der eigenen Intuition. „Discovery Writing“ – manchmal auch als „Pantsing“ (Hosen ausziehen)

bezeichnet – verzichtet also bewusst aufs Plotting und soll das Erschaffen einer Geschichte durch Flexibilität und Spontanität unterstützen. Angeblich zählen mega-erfolgreiche Autor*innen wie

Stephen King, J.K. Rowling und George R.R. Martin zu den Discovery Writern. Die Methode soll den Vorteil haben, dass die Texte organischer und überraschender wirken können, die Figuren sich ganz

natürlich und gut nachvollziehbar verhalten und spannende Ideen während des Prozesses noch eingebaut werden könne, die bei strikter Planung nicht zum Zuge kämen. Manche meinen, dass ein Discovery

Writer eine tiefere Beziehung zu seinen Charakteren und seiner Geschichte entwickelt, weil er oder sie während des gesamten Schreibprozesses auf kreativer Entdeckungsreise ist, anstatt nach einer

kreativen Planungsphase nur noch den Stoff abzuarbeiten. Als Nachteile der Methode werden Probleme mit Konsistenz und Struktur gesehen. Entsprechend geschriebenen Texten kann der Fokus fehlen,

die Dramaturgie wirkt dann holprig, es ist nicht klar welche Passagen aus welchem Grund vorkommen. Das Ergebnis kann auch etwas selbstverliebt und chaotisch erscheinen.

Natürlich gibt nicht nur Autor*innen, die entweder streng durchplotten oder sich ausgehend von einer einzigen Eröffnungsszene komplett dem Discovery Writing hingeben. Vielmehr sind alle möglichen

Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen denkbar und praktikabel. Letztlich muss jede Autorin für sich selbst herausfinden, wie sie ihre Kreativität am besten so nutzen kann, dass ein starker

Text entsteht. Das führt zu der entscheidenden Frage: Was ist eigentlich Kreativität? Was sagen Psycholog*innen zu ihrem Wesen, ihrer Förderung und dem, was sie hemmen kann?

Das Wort „Kreativität“ geht aufs Lateinische „creare“ – (er)schaffen, (er)zeugen, (er)wählen – zurück und wurde in Deutschland als „kreieren“ ab dem 15. Jahrhundert zunächst mit der Bedeutung

„ernennen“ und „erwählen“ genutzt. Erst im 19. Jahrhundert gab es eine aus Frankreich und England übernommene Bedeutungsveränderung. „Kreativ“, „kreieren“ und „Kreativität“ wurden schließlich so

verwendet, wie wir es heute gewohnt sind. Auch wenn im heutigen Sprachgebrauch Manager Strategien „kreiren“ und auch Mathematikerinnen sicher kreativ sind, meint man mit „Kreativität“ im engeren

Sinne in der Regel künstlerische Produktion also vor allem malen, komponieren, literarisch schreiben. Auch „Basteln“ wird häufig als „kreative Tätigkeit“ benannt. Was aber verstehen

Psycholog*innen unter Kreativität?

Aus psychologischer Sicht ist Kreativität eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die nicht nur in künstlerischen oder wissenschaftlichen Zusammenhängen zu beobachten ist. Ganz allgemein wird

damit die Fähigkeit bezeichnet, neue, originelle und nützliche Ideen und Lösungen zu entwickeln. Häufig unterscheiden Psycholog*innen zwischen konvergentem Denken und divergentem Denken. Die

Unterscheidung geht auf den US-amerikanischen Psychologen Joy Paul Guilford (1897 – 1987) zurück. Beim konvergenten Denken sucht das Gehirn nach der genau einen richtigen Lösung und geht dabei

analytisch vor. Logik und Genauigkeit spielen bei dieser Art des Denkens die zentrale Rolle. „Konvergent“ bedeutet „übereinstimmend“, „zusammenführend“. Man könnte sagen: alle Denkoperationen

führen zu einem konkreten Ziel. Beim divergenten Denken hingegen sind mehrere Lösungen (auch gleichzeitig) möglich. Spontanität, Zwanglosigkeit und Ergebnisoffenheit sind für diese Art des

Denkens zentral. „Brainstorming“ ist zum Beispiel eine Technik, die auf divergentes Denken setzt. Auch „Discovery Writing“ nutzt vor allem die Fähigkeit, divergent zu denken. Dabei bedeutet

„divergent“ dem Wort nach „auseinandergehend“, „auseinanderstrebend“. Man kann sich das so vorstellen, dass konvergentes Denken zielstrebig auf ein klares Ziel zusteuert, während divergentes

Denken ein neugieriger Bummel in alle möglichen Richtungen ist. Natürlich sind die Begriffe und ihre Definitionen in der Psychologie umstritten, aber sie geben einen ersten Eindruck, in

verschiedene Arten, Probleme zu lösen, wobei das „divergente Denken“ eher zu den ganz neuen, unverhofften und damit originellen und „kreativen“ Lösungen gelangt.

Nicht selten verbinden Psycholog*innen die stärkere Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale mit einer höheren Fähigkeit, kreativ zu sein. Dazu zählen vor allem Offenheit, Neugier,

Flexibilität und Ambiguitätstoleranz (also die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit, Widersprüche und Unsicherheit auszuhalten, ohne gleich die EINE richtige Lösung oder Erklärung finden zu müssen). Auch

Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Ausdauer und Risikobereitschaft werden häufig als typische Persönlichkeitsmerkmale kreativer Menschen genannt. Eine großangelegte Studie aus dem Jahr 1998 legt auch ein paar weniger schmeichelhafte Charaktermerkmale für besonders kreative Menschen nahe: ehrgeizig, dominant,

ablehnend, wenig verträglich und impulsiv.

Der kreative Prozess läuft – zumindest in wichtigen Teilen – unbewusst ab. So können plötzliche Eingebungen, spontane Ideen und über Nacht kommende Lösungen manchmal wirken, als kämen sie von

außerhalb der eigenen Person. In der abendländischen Antike herrschte entsprechend lange die Vorstellung vor, Inspiration (vom Lateinischen „inspiratio“ also „Beseelung“, „Einhauchen“) geschehe

durch göttliche Einwirkung. In der Spätantike trat der Einfluss des Göttlichen in den Hintergrund. Kreativität wurde jetzt eher mit dem persönlichen „Daimon“ oder „Genius“ einer kreativen Person

in Verbindung gebracht. Diese Vorstellung hält sich im Geniebegriff bis heute.

Populär in Bezug auf den kreativen Prozess ist das Vier-Phasen-Modell, das der sozialistische Erziehungswissenschaftler, Sozialpsychologe und Politologe Graham Wallas 1926 ausgehend von

Überlegungen von Helmholtz und Poincaré zusammenfassend formulierte. Diesem Modell zufolge unterteilt sich der kreative Prozess in die Phasen:

• Präparation (Vorbereitung)

• Inkubation (Ausbrüten)

• Illumination (der Geistesblitz)

• Verifikation (Prüfung und Umsetzung der Eingebung)

Das Modell wurde in den 1990ern durch den für seine Kreativitätsforschung und den „Flow“-Begriff bekannten Psychologen Mihály Csíkszentmihályi weiterentwickelt. Seitdem wird es immer wieder

einmal diskutiert und modifiziert. Aus heutiger Sicht wird dabei oft betont, dass der tatsächliche kreative Prozess komplexer und wechselhafter ist, als es das Modell nahelegt. Wichtig scheint

aber doch bis heute die Beobachtung, dass Kreativität durch zwei sehr unterschiedliche Phasen befeuert wird. In der Präparation setzt sich ein Mensch bewusst und intensiv mit einem Problem

auseinander, denkt, recherchiert, sucht aktiv nach Wegen, um weiterzukommen. In der Inkubation wird die Arbeit dann von einem nicht bewussten Teil des Gehirns übernommen. Hier ist nicht mehr

Aktion und Streben wichtig sondern Passivität und Loslassen. Ein kreativer Mensch kennt also in der Regel sowohl intensives Arbeiten als auch intensive Muße und kann bestenfalls beide Phasen

bewusst gestalten. Ein leicht zu lesender und hilfreicher Text zu dem Prozess findet sich hier. Um zu verstehen, was den

kreativen Prozess unterstützen kann, ist es hilfreich, sich anzusehen, was ihn häufig lähmt:

• Angst vor Versagen und Misserfolg

• Konformitätsdruck (die innere oder äußere Notwendigkeit, sich sozialen Erwartungen anzupassen)

• Strikte Zielorientierung, rigides Beharren auf der richtigen Methode, dem einzig möglichen Ergebnis usw.

• Starker Bewertungsdruck

• Zeitdruck

• Pessimismus und Negativität

• Vorurteile

• Routine

• …

Ein lesenswerter Artikel über das, was Kreativität hemmt und fördert, findet sich hier.

Kommentar schreiben