Eigenwillig, ekelig, nervig

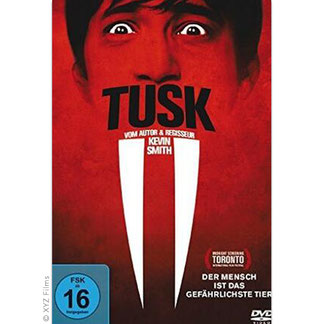

• Kanada, USA 2014

• Regie: Kevin Smith

• Laufzeit: 105 Minuten

Handlung: Der als Stand-up-Comedian gescheiterte Wallace betreibt mit einem Freund einen sarkastischen Podcast/YouTube-Kanal, in dem er über die Menschen aus viral gegangenen Internetclips herzieht. Als er einen solchen in die Pfanne gehauenen Menschen besuchen und dessen unfreiwillige Komik weiter ausschlachten will, kommt aber alles anders. Da sich der Junge aufgrund des ganzen Spotts umgebracht hat, sucht Wallace nach einem anderen Thema für seinen Podcast. Dank eines Aushangs trifft er auf einen kauzigen älteren Herren namens Howard Howe, der ihm eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Und Wallace in den Alptraum seines Lebens verwickelt.

Besprechung: Ich will dem Film lassen, dass er wirklich nicht von der Stange ist und im Gedächtnis bleibt. In meinem Gedächtnis allerdings als

vor allem anstrengende Guck-Erfahrung ohne Sinn. Der von Justin Long gespielte Wallace ist ein unsympathisches Arschloch, mit dem ich nicht gerne Zeit verbringe. Sein

ausführliches Gespräch mit dem sonderbaren Howard Howe (Michael Parks) fand ich aber durchaus spannend und das Beste am Film. Dann beginnt der vermutlich schwarzhumorig gemeinte Horrorpart, der

auf zermürbende Weise unangenehm ist, aber nicht wie ein Funny Games, eher wie ein Human Centipede, der mich in erster Linie nervt, weil wenig Substanz in die Länge

gezogen wird und dabei auch noch mittelmäßig bis schwach inszeniert ist. „Tusk“ ist viel zu abstoßend, um lustig zu sein, und viel zu blöd, um spannend oder gruselig zu sein. Auch sind

die Effekte schlecht. Eine endlos lange Szene mit Johnny Depp – den ich seit dem Prozess gegen Amber Heard eh nicht mehr gerne sehe – soll als Auflockerung dienen, ist aber nur ein weiterer

Beweis für die Selbstgefälligkeit des Regisseurs (und die Selbstgefälligkeit Depps). Depp als schielenden französischen Polizisten Guy Lapointe findet sicher krachend lustig, wer einen

reichhaltigen Joint geraucht hat oder anderweitig verblödet ist.

Immerhin habe ich durch diesen ungemütlichen Film gelernt, wer Maurice Duplessis war und welche Verbrechen mit seinem

Namen verbunden sind. Und ein paar interessante und unterhaltsame Momente hat der Film durchaus. Aber Pacing und Tonalität sind völlig abseits. Soll sicher Kult sein, in dem Fall

einer, bei dem die Macher wahrscheinlich deutlich mehr Spaß hatten als später das Publikum.

Trivia: Die grundlegende Idee zu dem Film soll Regisseur und Drehbuchautor Kevin Smith („Clerks“, „Chasing Amy“, „Red State“) wie folgt gekommen

sein: Er entdeckte eine Anzeige auf der Website Gumtree. Darin suchte ein Mann einen Mitbewohner, der täglich für ein paar Stunden ein Walrosskostüm tragen sollte. Die Anzeige

war ein Scherz, aber Smith und sein Podcast-Co-Moderator Scott Mosier diskutierten die Anzeige in ihrem Podcast, und Smith beschloss schließlich, daraus eine Horrorkomödie zu entwickeln. Auf

Twitter ließ er seine Follower abstimmen, ob er die Idee umsetzen sollte. Da deutlich mehr Menschen den Hashtag #WalrusYes als den Hashtag #WalrusNo nutzten, kam es zur Produktion des

Films.

Laut Kevin Smith ging der größte Teil des Budgets (3 Millionen Dollar) dafür drauf, die Nutzungsrechte am Fleetwood-Mac-Song „Tusk“ zu erhalten.

In dem Film hat Depps Tochter Lily-Rose ihre erste kleine Rolle. Johnny Depps Rolle als Polizist Guy Lapointe sollte allerdings eigentlich Quentin Tarantino spielen. Aber der

lehnte ab.

Der Film wurde in 15 Tagen gedreht und wurde ein Flop an den Kinokassen.

IMDB: 5.4 von 10

Letterboxd-Rating: 2.4 von 5

Hopsy-Rating: 2 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

Im Prinzip hat Howard Howe in "Tusk" einen nicht-sexuellen Fetisch. Andererseits ist der Definition nach, jeder Fetisch erotisch aufgeladen (was ja in einer milden Form auch hier im Film

zutreffen könnte. Was genau aber versteht man in der Psychologie unter einem Fetisch?

Der Begriff geht auf das lateinische factīcius zurück, was „nachgemacht“ oder „unecht“ bedeutet. Aus dem Lateinischen gelangte der Begriff ins Portugiesische. Als

feitiços bezeichneten portugiesische Seefahrer Gegenstände, die in Westafrika als Talisman oder magisches Objekt verehrt wurden und denen man besondere Kräfte zuschrieb.

Entsprechend bedeutete feitiço im Portugiesischen auch „Zaubermittel“ oder „Zauberei“. Im Französischen wurde fétiche daraus, und ab dem 18. Jahrhundert kam das Wort auch nach Deutschland und in

andere europäische Länder, wo es schließlich nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch als Fachbegriff sowohl in der Anthropologie als auch in der Psychologie genutzt

wurde.

In der Psychologie bezeichnet „Fetisch“ seit Alfred Binet ein Objekt, auf das sich jemand mit erotischem Interesse fixierte. Das Lexikon der Psychologie von Spektrum der

Wissenschaft definiert „Fetischismus“ wie folgt: „ […] aus klinisch-psychologischer Sicht eine

Perversion der Libido mit Hinwendung zu Körperteilen (statt zu Sexualzonen oder Sexualpartnern) bzw. Hinwendung zu Gegenständen (Schuhe, Unterwäsche, Haarlocken u.a.). Die Gegenstände

gewinnen eine hohe Reizqualität und sind Voraussetzung bzw. (vorgestelltes) Hilfsmittel für die sexuelle Tätigkeit (Masturbation) des Fetischisten.“ Es gibt allerdings Stimmen, die sexuellen Fetischismus als eine mit anderen

Vorlieben gleichberechtigte sexuelle Präferenz und nicht um eine grundsätzliche behandlungsbedürftige Störung des Sexualverhaltens betrachten. Ein Widerspruch müssen die unterschiedlichen

Sichtweisen nicht unbedingt sein, da es wohl vor allem eine graduelle Frage ist, ab wann die Fixierung auf einen Fetisch pathologisch eingestuft werden kann. Im Prinzip kann ein

Mensch, alles zu seinem sexuellen Fetisch machen: Ohrläppchen, Riemchenschuhe, getragene Unterwäsche, Leder, Füße, weiße Tennissocken, Polizeiuniformen, Piercings, Windeln oder

Gipsverbände.

Es gibt verschiedene Theorien über Ursprung und Entstehung des sexuellen Fetischismus‘, die bekanntesten stammen von Alfred Binet, Havelock Ellis, Richard von Krafft-Ebing,

Magnus Hirschfeld, Martin Seligmann und natürlich Siegmund Freud. Eine gewisse Verbreitung hat auch die von Behavioristen wie John B. Watson entwickelte Theorie erfahren, derzufolge es sich beim

Fetischismus um das Ergebnis einer klassischen Konditionierung handelt. Demnach handelt es sich um einen Lernprozess, bei dem sexueller Reiz und Fetischobjekt zum Beispiel beim

Masturbieren angesichts einer Puppe, miteinander verkoppelt würden. Interessant ist auch die Sichtweise des Psychoanalytikers Robert Stoller, der sich in Theorie und

psychotherapeutischer Praxis viele Jahre dem Thema „Perversion“ widmete. Stoller zufolge ist jede Perversion, und damit auch der sexuelle Fetischismus, gekennzeichnet durch

Feindseligkeit, Rache und den Triumph über ein entpersönlichtes Objekt. Laut Stoller wird beim Fetischismus die Person im Objekt der Begierde ausgelöscht. In seinem Buch

„Perversion. Die erotische Form von Hass“ aus dem Jahr 1998 schreibt er auf Seite 14:

„Ich bin […] zu der Auffassung gelangt, daß Perversion aus dem Versuch entsteht, Bedrohungen der eigenen Geschlechtsidentität , das heißt, des Bewußtwerdens von Männlichkeit und

Weiblichkeit, zu bewältigen […].“

Rundum befriedigend ist aber keine der Theorien, zumal diese auf Konzepten beruhen, die ihrerseits nicht belegbar sind. Bis heute sind also Ursachen und Entstehungsmechanismen

fetischistischen Verhaltens nicht wirklich geklärt, und neuere Forschungen finden kaum statt. Auch liegen keine Zahlen vor, wie viele Menschen eigentlich einen ausgeprägten sexuellen Fetisch

haben. Immerhin gibt es Indizien, dass sowohl hetero- und homosexuelle Männer als auch Frauen, libidinös auf Fetische ausgerichtet sein können, die Zahl der Männer dabei aber

signifikant überwiegt. Eine beispielhafte Studie findet sich hier. Ein interessanter wissenschaftlicher Aufsatz hier. Allgemein will ich hier

festhalten, dass die Fixierung auf bestimmte Körperpartien, Kleidungsstücke oder Materialien zum Lustgewinn recht weit verbreitet sein dürfte, und erst dann Krankheitswert gewinnt, wenn

die betroffenen Personen unter ihrem Fetisch leiden bzw. andere Menschen unter dem Fetischisten leiden müssen. Allerdings kann jemand auch in seinem Sexualleben sehr eingeschränkt sein,

ohne bewusst darunter zu leiden. In der Regel zeigt sich die Fixierung auf einen oder mehrere Fetische zum ersten Mal in der Jugend, auch wenn die Ursachen bereits in der

Kindheit liegen mögen.

Da die Ursachen von sexuellem Fetischismus nicht geklärt sind, sind auch die Behandlungsansätze keineswegs einheitlich und hängen von der jeweiligen Therapeutin und ihren

Konzepten ab. Meist kommen bei entsprechenden Behandlungen auch andere Probleme zur Sprache, zum Beispiel in Bezug auf Intimität, Partnerschaft, Nähe und Distanz oder soziale Integration. In der

aversiven Konditionierung (siehe „A Clockwork Orange“, Stanley Kubrick 1971) wird der Klient (m/w/d) gleichzeitig mit seinem Fetisch und einem unangenehmen Reiz konfrontiert. So

soll der Betroffene mit der Zeit den Fetisch mit etwas Negativem assoziieren, so dass er für ihn reizlos und sogar abstoßend wird. Eine andere Methode, einen Fetischismus zu kurieren,

nennt sich „Gedankenstopp“. Die Klientin denkt an ihren Fetisch, die Therapeutin ruft „Stopp“. Das Verfahren wird eine Weile wiederholt, bis die Klientin es schließlich selbst

praktiziert und bestenfalls lernt, unerwünschte sexuelle Phantasien abbrechen zu können. Beide – und auch andere – Verfahren können auch mit Medikamenten unterstützt werden. In

der Regel nutzt man Präparate, die den Spiegel an Sexualhormonen senken. Seit einigen Jahren werden auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer als unterstützendes Mittel einer Behandlung

beliebter.

Es ist eine spannende Frage, ab wann und aus welchen Gründen sexuelle Vorlieben und Phantasien behandlungsbedürftig sind. Auch, woher unsere Prägungen in diesem Lebensbereich kommen, und warum

sie sich bei dem einen Menschen so, bei dem anderen Menschen anders auswirken. Womöglich sollte man den Menschen als in vielfältigen Wechselwirkungen existierenden Organismus betrachten,

und sich bei Erklärungsansätzen nicht zu sehr auf die eine, allem zugrundeliegende Ursache fixieren. Interessant ist beispielsweise auch, Sexualität als etwas zu betrachten, das

keineswegs von der ökonomischen Sphäre der jeweiligen Epoche getrennt ist. So findet sich der Begriff „Fetisch“ ja auch in „Das Kapital“ von Karl Marx. Ein lesenswerter Aufsatz zur Bedeutung des

„Warenfetischs“ bei Marx findet sich hier.

Kommentar schreiben