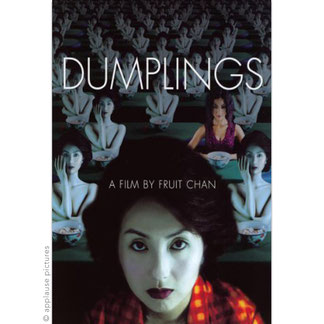

Stilsichere Arthouse-Groteske mit Ekelfaktor

• Hongkong 2004

• Regie: Fruit Chan

• Laufzeit: 91 Minuten

Handlung: Tante Mei macht die besten Teigtaschen. Diese werden nach geheimem Rezept zubereitet und sollen stark verjüngend wirken. Li ist eine ehemalige TV-Schauspielerin mittleren Alters, die gerne für ihren fremdgehenden Mann wieder attraktiver wäre. Also interessiert sie sich auch für die „dumplings“. Aber obendrein will sie hinter deren Geheimnis kommen.

Besprechung: Verglichen mit anderen Kategorie-3-Filmen wie „Dream Home“, „Red to Kill“ oder „Ebola Syndrome“ ist „Dumplings“ zurückhaltend, was die Darstellung von Sex und Gewalt betrifft. Dass er es trotzdem in die nicht jugendfreie Kategorie des

Hongkong-Kinos gebracht hat, liegt an den verhandelten Themen: Abtreibungen und das Essen von menschlichen Föten dürfte den chinesischen Sittenwächtern schwer im Magen gelegen

haben, erst Recht, weil der Film nicht davor zurückschreckt, die chinesische „Ein-Kind-Politik“, die selektiven Abtreibungen von Mädchen und das bis heute in Hongkong existente Problem

gefährlicher illegaler Schwangerschaftsabbrüche anzusprechen und teilweise auch recht eindrücklich darzustellen.

Audiovisuell ist „Dumplings“ eine Wucht. Der Score von Chang

Kwon-wing ist intensiv, abwechslungsreich und originell. Auch die Ausleuchtung des Films, die Farbgebung und die Kameraarbeit von Christopher Doyle machen diesen komplett eigenständigen Beitrag

des Hongkong-Kinos zu einem Fest für Cineasten. Tatsächlich fühlte ich mich mehrmals an die besseren Momente des europäischen arthouse-Kinos erinnert, dargeboten jedoch

mit einer bodenständigen Leichtigkeit und einem Hang zu Humor statt zu Bedeutungshuberei. Toll ist auch, dass man im Film manches von Hongkong zu sehen bekommt und sich in

reicheren und ärmeren Gegenden und Wohnungen aufhalten kann. Der Klassenunterschied zwischen der angeblichen Ärztin Mei und der gut situierten Frau eines wohlhabenden Mannes wird im Film nie

angesprochen, ist aber in vielen Szenen deutlich und zeigt sich unter anderem im Habitus: Mei gibt sich lässig und unkonventionell, Li damen- bis puppenhaft und angepasst. Dass sich die

Oberschicht von der Unterschicht Teigtaschen mit zerkleinerten Föten zubereiten lässt, um die eigene Jugend (und Lebensfreude) zurückzugewinnen, ist ein so simpler, wie starker

Storykniff.

Alles in allem aber muss die Story als der Schwachpunkt des Films betrachtet werden. Die Geschichte ist eher interessant als spannend. Li braucht die Verjüngungs-Dumplings nicht lebensnotwendig:

Sie könnte ihren in der Gegend herumvögelnden Mann verlassen, sie könnte sich selbst einen Geliebten anlachen, oder sie könnte sich mit ihrer Situation arrangieren. Auch für Mei steht

nicht wirklich etwas auf dem Spiel. Natürlich sind ihre Praktiken illegal, eine wirkliche Bedrohung der Entdeckung wird aber nur einmal angedeutet, spielt ansonsten jedoch keine Rolle.

Dazu kommt, dass die beiden weiblichen Hauptfiguren nicht gerade sympathisch sind. Li scheint weniger an einem Mangel an Jugend zu leiden (ihr glattes, schlankes Aussehen dürfte

viele Frauen in Rage versetzen), sondern an einem Mangel an Offenheit, Freundlichkeit und Lebenslust. Kurz: Sie ist ein in sich verbackener Stinkstiefel. Das kann man von Mei nicht sagen, die

exzentrisch und emanzipiert, direkt und sinnenfroh rüberkommt. Allerdings zeigt sich zunehmend, dass ihre Solidarität mit Frauen nur eine nette Behauptung bleibt, und sie sich letztlich bloß

selbst die nächste ist.

Das letzte Drittel des Films ist dann in meinen Augen auch das schwächste, weil sich nun am stärksten zeigt, dass die Story nicht zwingend ist und eine mitreißende Dramaturgie für die

Macher*innen des Films zweitrangig war. Die Geschichte hätte auch an einem anderen Punkt enden können. Dennoch ist „Dumplings“ ein weit überdurchschnittliches Seherlebnis, das Tabuthemen

mit einer Lässigkeit und ästhetischen Meisterschaft inszeniert, dass man es kaum glauben kann. Ein Horrorfilm ist das eher nicht, aber den Schrecken des Alltags für Frauen in Hongkong

fangen Drehbuchautorin Lillian Lee und Regisseur Fruit Chan so nüchtern wie grotesk überhöht ein.

Trivia: Bei dem Film handelt es sich um die deutlich veränderte Langfassung der ersten Episode der empfehlenswerten Horror Anthologie

„Three… Extremes“ aus dem Jahr 2004. Die Anthologie enthält noch die Episoden „Cut“ und „Box“, die ebenfalls jeweils etwa 40 Minuten lang sind und von den spätestens heute sehr bekannten

Regisseuren Park Chan-wook bzw. Takashi Miike gedreht wurden.

Regisseur Fruit Chan ist bekannt dafür, in seinen Filmen den Alltag der Menschen Hongkongs einzufangen und dabei auch auf Amateur-Darsteller*innen zu setzen. Ein gutes Beispiel

dafür ist sein 1997 erschienenes Thriller-Drama „Made in Hong Kong“ das verschiedene lokale und internationale Auszeichnungen erhielt.

Herr Li verspeist etwa bei Minute 15 ein spezielles Ei. Dabei handelt es sich um eine auf den Philippinen und in südost-asiatischen Ländern wie Thailand und Vietnam beliebte

Street-Food-Spezialität namens Balut. Das besondere an diesen Eiern ist, dass sie bereits angebrütet wurden und daher oft der bereits entwickelte Hühner- oder Enten-Embryo enthalten ist.

Balut gilt als potenzsteigerndes Aphrodisiakum.

Für die Kameraarbeit von „Dumplings“ war Christopher Doyle verantwortlich, der während seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Regisseur Wong Kar-Wai seinen charakteristischen

improvisierenden und äußerst beweglichen Filmstil entwickelte. Er führte auch die Kamera bei der Dumplings-Episode in „Three…Extremes“, und ist unter Horrofans darüber hinaus für seine Arbeit bei

„Psycho“ (1998) und der Anthologie „Three… Nightmares“ (2002) bekannt.

Uraufgeführt wurde „Dumplings“ am 4. August 2005 auf der Berlinale und soll dort laut der Aufschrift auf meiner DVD-Hülle „der Skandalfilm“ gewesen sein.

IMDB: 6.7 von 10

Letterboxd-Rating: 3.5 von 5

Hopsy-Rating: 4 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

Im Film werden privat durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche im fünften Monat gezeigt, die noch dazu ohne Spritzen durchgeführt werden, damit der Embryo nachher ohne Giftrückstände als verjüngendes Wundermittel verzehrt werden kann. Es versteht sich, dass solche Prozeduren lang, qualvoll und gefährlich sind und mit der Mehrzahl der Schwangerschaftsabbrüche nichts zu tun haben. Der Zugang von Frauen egal welcher finanziellen oder ethnischen Schicht zu legalen, professionellen Schwangerschaftsabbrüchen erhöht nicht die Anzahl an Abtreibungen, sondern verringert die Müttersterblichkeit und vermindert extrem schmerzhafte und risikoreiche Abbrüche, die Frauen in Not manchmal selbst vornehmen. Leider ist es auch in Europa immer noch nicht rundum gewährleistet, dass die Gesundheit von Frauen ausreichend geschützt wird. Die Argumente von Abtreibungsgegnern interessieren sich in der Regel nicht für Statistiken und Fakten und werden mit moralistischem Furor und ideologischer Unnachgiebigkeit vorgebracht. Sie basieren im Kern darauf, dass bereits bei der Befruchtung ein Mensch entsteht, der sämtliche Rechte haben sollte, die auch ein geborener Mensch hat. Diese Sichtweise ist eine Glaubensfrage, die genauso wenig zu belegen oder widerlegen ist, wie die Sichtweise, dass ein befruchtetes Ei nur eine Ansammlung von Zellen ist. Eine Debatte darüber mag interessant sein, dürfte in der Regel aber zu keinem Ergebnis führen. Eher verhandelbar ist die Frage, ob und ab welchem Entwicklungsstand ein Embryo Schmerz empfinden kann. So gibt es aktuelle Forschungsberichte, die nahelegen, dass sich das Schmerzempfinden erst nach der Geburt entwickelt. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die neurowissenschaftliche Hinweise für ein Schmerzempfinden schon vor der 24. Schwangerschaftswoche anführen. Ein guter Artikel dazu, der die Debatte einordnet, findet sich hier. Ziemlich gesichert ist, dass Embryos keinerlei Schmerzempfinden vor der 12. Schwangerschaftswoche kennen.

Ein anderes Argument, dass scheinbar frauenfreundlich wirkt, lautet, dass Schwangerschaftsabbrüche eine Frau traumatisieren und lebenslang schwer belasten können und die psychologischen

Auswirkungen solcher Eingriffe auch nicht gut erforscht sind. Das ist allerdings nicht richtig. Es gibt international eine ganze Reihe an Studien. Nun

picken sich, wie zu erwarten, Abtreibungsgegner*innen und „Pro-Choice“-Befürworter*innen die Studien heraus, die ihre Sichtweise unterstützen. Oft, ohne dabei auf wissenschaftliche Mängel zu

achten, oder andere Faktoren neben dem Schwangerschaftsabbruch selbst zu berücksichtigen. Im Großen und Ganzen ist wissenschaftlicher Konsens:

1. Langfristige psychische Folgen sind sehr selten.

2. Klare wissenschaftliche Belege für ein „Post Abortion Syndrome“ (POS) gibt es nicht.

3. Die psychische Belastung von Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch ist häufig geringer, als davor, also in der Phase, in der Entscheidung und Durchführung noch ausstehen.

4. Finden Schwangerschaftsabbrüche unter Druck statt, verhalten sich die durchführenden Ärzte herablassend oder ist das Umfeld im Gesamten weiblicher Selbstbestimmung gegenüber feindlich eingestellt, erhöht das signifikant die psychischen Probleme vor und nach einem Schwangerschaftsabbruch.

So aktuell wie interessant ist auch dieser Artikel in der taz vom 1.8.2025.

Übrigens: Dass in China tatsächlich Föten als Verjüngungsmittel gegessen werden, ist eine Behauptung, die immer wieder begegnet. So sagt Regisseur Fruit Chan in einem Interview,

dass die Praxis real vorkommt und kein neues Phänomen ist. Mitte der 1990er deckten Journalisten in China und Hongkong einen Schwarzmarkt für menschliche Föten auf. Händler*innen mit Verbindungen

zu Krankenhäusern verkauften tote Föten zum Verzehr und verlangten dafür „bis zu 300 Dollar pro Stück“ und versprachen „alle möglichen medizinischen Vorteile … von der Verjüngung bis zur Heilung

von Asthma“. Diese Angabe findet sich in Korn, Daniel; Radice, Mark; Hawes, Charlie: Cannibal: The History of the People-Eaters. Channel 4 Books, London 2001, S. 93. Das Essen der eigenen Placenta wiederum ist eine alte Praktik der

Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und soll ebenfalls dem Anti-Aging dienen.

Kommentar schreiben