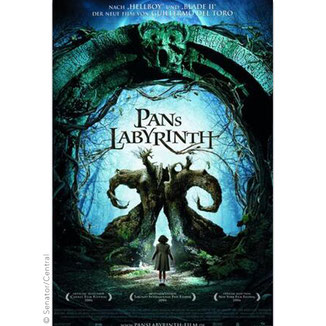

Eigenständiger Hybrid aus Märchen- und Faschismusfilm

• Spanien, Mexiko 2006

• Regie: Guillermo del Toro

• Laufzeit: 119 Minuten

Handlung: 1944. Der spanische Bürgerkrieg ist beendet. Die Faschisten unter Franco haben gewonnen. Aber noch immer gibt es Aufständische. Deshalb bekämpf der franquistische Hauptmann Vidal mit seinen Männern die Partisanen in den bewaldeten Bergen Nordspaniens. Vor Kurzem hat er die jetzt hochschwangere Carmen geheiratet, die eine elfjährige Tochter hat, Ofelia. Diese merkt schnell, dass ihr Stiefvater ein brutaler Mann ist, der sich nicht für sie interessiert. Bei ihren einsamen Spaziergängen entdeckt das Mädchen eine alte Ruine, die den Eingang zu einem Labyrinth darstellt. Und sie trifft ein mystisches Waldwesen, das behauptet, ihr Schicksal zu kennen. Wenn Ofelia drei furchteinflößende Aufgaben meistert, kann sie zu ihrem echten Vater zurückkehren.

Besprechung: Obwohl dieser Film in erster Linie eine eigenwillige Mischung aus Drama und dunklem Märchenfilm ist, hat er genug

Zuschauer*innen das Fürchten gelehrt, um bei „Horror & Psychologie“ besprochen zu werden. Gruselig sind neben den finsteren oder zwielichtigen Fantasygestalten und der dunklen,

verwunschenen Atmosphäre vor allem die Franquisten, unter denen Hauptmann Vidal als Vorzeige-Faschist heraussticht. Die Kälte und Entschlossenheit, mit der er foltert, mordet und auch

sein Familienleben gestaltet, machen sprachlos. Vidal – glaubhaft verkörpert von Sergi López – ist dann auch der Charakter, mit der sich die grauenhaftesten Szenen des Films verbinden. Das

Märchenhafte wirkt dagegen tröstlich, auch wenn die Figur des bleichen Mannes durchaus Alptraumpotenzial hat. Manchmal fühlt man sich in „Pan’s Labyrinth“ wie in einer dunkleren und

ernsteren Nebengeschichte von Harry Potter. Das liegt nicht nur an manchen Settings und den drei märchenhaften Prüfungen, die Ofelia bestehen soll, sondern auch an der Filmmusik

von Javier Navarette, die als klassischer Orchesterscore viele Register zieht und einige erinnerungswürdige Motive erhält, wie zum Beispiel das Wiegenlied, das Mercedes singt. Mercedes

ist dann auch eine der interessantesten Figuren der Geschichte: Als Angestellte von Vidal ist die junge Frau für den reibungslosen hauswirtschaftlichen Ablauf des vorübergehenden Militärquartiers

verantwortlich, findet aber Zeit sich der in diesem Umfeld verunsicherten Ofelia anzunehmen. Früh zeigt sich, dass Mercedes keine Faschistin ist und nichts vom Hauptmann und seinen Machenschaften

hält. Während sich Ofelias Mutter in die ihr zugedachte Rolle als Gebärende – ein Sohn soll es bitte sein! – fügt, unterstützen sich Mercedes und Ofelia in ihrem verdeckten Widerstand gegen das

so unmenschliche wie phantasielose Regime des Hauptmanns.

Die Bildwelten, die del Toro mit Hilfe des mexikanischen Kameramann Guillermo Navarro einfängt, verbinden auf elegante Weise die Ästhetik gothischer Schauergeschichten mit der

stilisierten Bebilderung der faschistischen Vergangenheit Spaniens. Das hat etwas Comichaftes, das den Film erträglicher macht, aber seine Ernsthaftigkeit nicht unterläuft. Ich sehe es als

eine der großen Stärken des Films an, dass er U und E so souverän verbindet, also zugleich eine fast schon poppige Unterhaltsamkeit mit gewichtigen Themen verbindet, die nicht

effektheischendes Mittel zum dramatischen Zweck sind, sondern mit echtem Interesse und Liebe zum Detail behandelt werden. Dass Ivana Baquero als Ofelia keine schauspielerische Offenbarung ist,

lässt sich verzeihen. Denn sie ist gut gecastet und ihre Figur gut geschrieben. Und schließlich dürfte ihre Geschichte kaum jemanden kalt lassen, denn sie ist so dramatisch wie

universell.

Trivia: Der spanischsprachige Originaltitel des Films lautet „El laberinto del fauna“. Im Englischen wurde aus dem Faun der Waldgott Pan, da

„faun“ zu sehr nach „fawn“ (Rehkitz) geklungen hätte. In den französischen und deutschen Versionen übernahm man diese Änderung. Während ein Faun als Mischwesen aus Mensch und Ziege in der

Antike als Waldgeist (möglicherweise im Gefolge des Waldgottes Faunus und seiner Frau Fauna) auftauchte, ist Pan in der griechischen Mythologie auf jeden Fall ein Gott. Auch er wird mit

Wald und Natur assoziiert, allerdings auch mit Panik und Erotik. Zwei Dinge, die für del Toro in Bezug auf den Film nicht passend waren.

Ein weiteres Fabelwesen des Films ist der bleiche Mann (el hombre pálido). Die Figur basiert auf einem japanischen Yōkai mit dem Namen Tenome (jap. 手の目, dt. „Handauge“). Yōkai

bezeichnen in Japan alle Monster, Dämonen und sonstigen übernatürlichen Wesen, die nicht Yūrei, also Totengeister sind.

„Pan’s Labyrinth“ ist der zweite Teil von del Toros „Spanischer Trilogie“. Der erste Teil ist „The

Devil’s Backbone“ aus dem Jahr 2001. Der dritte Teil wurde bis heute nicht realisiert. Zwar erklärte del Toro im November 2007, dass er bereits an einem entsprechenden

Folgefilm mit dem Titel „3993“ arbeitete, aber er verwarf das Projekt, um „Hellboy II: The Golden Army“ zu drehen, der 2008 in die Kinos kam. Bis heute liegt „3993“ also in der

Schublade.

Ursprünglich sollte del Toro die Regie für „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ übernehmen. Stattdessen wendete er sich mit „Pan’s Labyrinth“ seinem eigenen Projekt zu. Die Welt von Harry

Potter war ihm zu hell und fröhlich. Er trat den Job gerne an seinen Freund und Kollegen Alfonso Cuarón ab.

Die deutsche Fantasyautorin Cornelia Funke bezeichnet „Pan’s Labyrinth“ als ihren Lieblingsfilm. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie zusammen mit Guillermo del Toro die

Romanadaption des Filmes unter dem Titel Das Labyrinth des Fauns im S. Fischer Verlag. Die Hörbuchversion wird von Tom Vogt und der Autorin gesprochen.

Der Name Ofelia dürfte auf die Ophelia aus Shakespeares Hamlet anspielen. Allerdings ist in dem Theaterstück Ophelia zwar eine liebenswerte, aber passive und fügsame Frau, die

durch die Umstände und die Handlungen ihres Geliebten Hamlet den Verstand verliert und sich ertränkt. Das Mädchen Ofelia in „Pan’s Labyrinth“ hingegen setzt sich gegen die Umstände zur

Wehr.

IMDB: 8.2 von 10

Letterboxd-Rating: 4.2 von 5

Hopsy-Rating: 4.5 von 5

// HOPSYS GEDANKEN

„Pan’s Labyrinth“ ist in meinen Augen ein Porträt des autoritären Charakters und zugleich ein Film, der die Gegenmittel zum Faschismus beleuchtet. Hauptmann Vidal mag nah an der

Karikatur angelegt sein, aber er dürfte vielen Neonazis und Verehrern starker Männer weltweit tatsächlich als Vorbild erscheinen. Straffe Haltung, kantiges Gesicht, misstrauisch blitzende Augen

und fast immer eiskalter Herr der Lage. Er steht für die Idee, dass Härte, Stärke und Herrschaft bewundernswert sind und die Schwachen (also naturgemäß Frauen und Kinder, aber auch die

nicht zur Herrschaft fähigen Männer) zu gehorchen haben. Besonders interessant finde ich, mit welchen Details die Figur des Hauptmann Vidal dargestellt wird, wodurch zugleich Hinweise

auf die Psychologie des Faschisten gegeben werden. Vidal trägt eng anliegende Uniformen, in denen er sich kaum bewegen kann. Sie knirschen auf Schritt und Tritt und repräsentieren das enge

Korsett, in das er sich einschnürt, um aufrecht zu stehen und nicht zu zerfließen. Sein liebstes Instrument ist eine Taschenuhr. Die klare Zeitvorgabe gibt ihm Sicherheit und ist zugleich

ein Werkzeug, mit dem er andere terrorisiert. In Vidals Welt muss alles messbar und klar geordnet sein. Oben und unten. Mann und Frau. Verwertbar und nicht verwertbar. Der Zweck heiligt

die Mittel und der Zweck ist letztlich das Recht des Stärkeren. Der Stärkere ist in Vidals Sichtweise natürlich derjenige, der nicht durch Emotionen wie Empathie und Mitgefühl oder

Neugier auf das Fremde verweiblicht ist und der deshalb ohne Reue tun kann, was nun einmal zu tun ist. Für die kindliche Phantasie ist in dieser strengen Welt ständiger

Kosten-Nutzen-Rechnungen und des „Fressen oder Gefressen-Werdens“ kein Platz. Was aber steckt hinter einem solchen enormen Kontrollbedürfnis?

Hat Vidal vielleicht vor allem Angst? Zum Beispiel vor der Strafe seines im Film erwähnten Vaters, dessen rigides Regime er verinnerlicht hat? Vor seinen eigenen Gefühlen, die

ihn zugleich lebendig, aber auch verwundbar machen könnten? Vor dem Unbekannten? Dem Nicht-Kontrollierbaren? Vielleicht dem Leben selbst? In einer Szene des Films sehen wir, wie Vidal sich

rasiert und dabei mit einem grimmigen Gesichtsausdruck die Rasierklinge auf Höhe seines Halses über sein Spiegelbild zieht. Hat er suizidale Tendenzen? Hasst er eigentlich das Leben?

Diese Fragen sind ebenso interessant, wie die Überlegung, ob Vidal (und vergleichbare Faschisten im wahren Leben) psychisch krank sind. Die meisten Laien würden sagen, dass

jemand, der ohne mit der Wimper zu zucken, einen Menschen tötet, indem er ihm mehrmals eine Weinflasche ins Gesicht rammt, ein Psychopath ist. Auch bei einem Feldherrn, der Tausende in den Tod

schickt, weil er einen gewissen Zipfel Land erobern will, würden wohl viele von einer gewissen Psychopathie sprechen. Aber Menschen mit solchen Eigenschaften können oft nicht nur ihr Leben

funktional gut meistern, sondern empfehlen sich auch für hohe Posten, bei denen der Verantwortungsdruck hoch und Empathie möglicherweise ein Hemmnis ist. Und sind sie wirklich psychisch

krank, wenn sie keinen Leidendruck verspüren? Vielleicht sind sie einfach nur mit anderen Werten aufgewachsen und haben gelernt, dass Kälte, Härte und Gnadenlosigkeit hilfreich sind und belohnt

werden, sei es von den eigenen Eltern, die es entsprechend vorgelebt haben, sei es von einem Umfeld, in der die oberen Ränge von den Empathielosesten eingenommen werden. „Lernen am

Erfolg“ oder „operante Konditionierung“ sind anerkannte Grundsätze der behavioristischen Lernpsychologie. Von welcher Warte aus könnte man Menschen als „krank“, „psychisch gestört“ oder

„verhaltensauffällig“ beschreiben, die sich womöglich innerhalb ihres Umfeldes besonders erfolgreich angepasst haben?

Del Toro stellt in „Pan’s Labyrinth“ der mechanischen Kontrollwut, die der Faschist gegen sich und andere richtet, und die sadistische Züge haben, ein unschuldiges Mädchen gegenüber, das sich für

Feen interessiert und bereit ist an eine Welt der Wunder und der anderen Möglichkeiten zu glauben. Ofelia ist offen für das Neue und geht unerschrocken und gewaltfrei auf völlig

Unbekanntes zu. Am besten zeigt sich das an ihrem schlichten „Hallo“, mit dem sie zum Beispiel eine unheimliche Riesenkröte begrüßt. Auch sucht Ofelia nicht nach Dominanz,

sondern nach Verbundenheit. Und schließlich ist sie eher bereit, ihr eigenes Blut zu opfern, als das eines unschuldigen und noch wehrloseren Menschen. Hauptmann Vidal ist clever und kann

manche Dinge sehen: wenn Menschen, ihn hintergehen, wo sie seiner Kontrolle zu entgleiten drohen. Aber er sieht auch vieles nicht, weil seine Wahrnehmung nicht unvoreingenommen ist, nicht

das große Ganze schauen kann und immer mit seinen im Kern manipulativen Zielen verknüpft ist.

Ofelia hingegen verkörpert zusammen mit Mercedes die Eigenschaften, die im Kampf gegen den Faschismus und gegen Faschisten benötigt werden: Tapferkeit und Gemeinschaft, intrinsische

Motivation statt dem stumpfen Befolgen von Befehlen, Aufgeschlossenheit für das Wunderbare im Menschen und um ihn herum. Und vor allem: den Glauben daran, dass eine bessere Welt möglich und

vielleicht bereits existent ist.

Kommentar schreiben