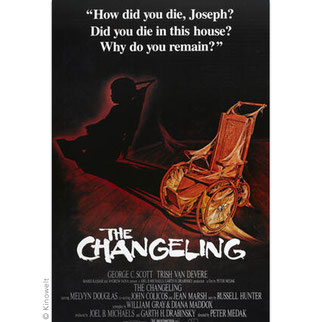

Starker Geisterfilm alter Schule

• Kanada 1980

• Regie: Peter Medak

• Laufzeit: 105 Minuten

Handlung: Der Komponist John Russell verliert durch einen brutalen Unfall seine Frau und seine kleine Tochter. Nach einer Phase der Betäubung versucht er einen Neuanfang. Er verlässt die Stadtwohnung in New York und nimmt eine Stelle als Musikprofessor an der Universität von Seattle an. Außerdem mietet er sich in einem gewaltigen Herrenhaus auf dem Land ein. Das Anwesen hat eine dunkle Vergangenheit, die in geisterhafter Form Kontakt zu John sucht. Und der zeigt sich durchaus interessiert an den Botschaften aus dem Jenseits.

Besprechung: Eigentlich ist das eine klassische Geistergeschichte, wie sie schon im 19. Jahrhundert hätte aufgeschrieben werden können. Elemente aus „Das

Grauen“, der im Englischen „The Changeling“ (also „Das Wechselbalg“) heißt, finden sich sowohl in deutlich früheren Filmen und Geschichten als auch in Nachfolgern wie dem japanischen „Ringu“ oder

der populären „Conjuring“-Reihe. Was diesen 1980 hauptsächlich in Kanada gedrehten Film besonders macht, sind zum einen seine untypische Hauptfigur und die Verknüpfung der

Geistergeschichte mit der Sphäre der Politik. Zum anderen ist es die handwerkliche Umsetzung, die weit über dem Durchschnitt ist.

George C. Scott spielt den plötzlich verwitweten Komponisten mit einer merkwürdigen Mischung aus Gravitas, Würde und Unnahbarkeit. Mir war John Russell nicht unbedingt

sympathisch, er ist ein selbstsicherer Mann alter Schule, der nie aus der Rolle fällt, seine Gefühle mit sich selbst ausmacht und seine Privilegien wahrscheinlich für selbstverständlich hält.

Auch ist es eine eigenwillige Entscheidung, eine Hauptfigur zu wählen, die erstaunlich unerschrocken ist, so dass sich über sie eigentlich nicht viel Furcht auf den Zuschauer übertragen kann. Das

macht den Film aber auch besonders interessant, denn Russell ist ein Charakter, der neugierig macht. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Wie geht er mit seinem schrecklichen

Verlust um? Warum zieht er komplett allein in ein altes, abgelegenes Haus, in dem locker mehrere Familien Platz hätten? Und warum läuft er nach den ersten unheimlichen Ereignissen nicht davon,

sondern sucht auch noch seinerseits Kontakt zu der geisterhaften Präsenz im Haus? Was in vielen anderen Gruselfilmen konstruiert und unglaubwürdig wirkt, erscheint hier plausibel. John

Russell hat das Wichtigste in seinem verloren. Was soll ihn noch erschüttern? Besuch aus dem Jenseits tröstet ihn eher, als ihn zu erschrecken. Außerdem ist er ein Künstler, dessen

Interesse nicht der Oberfläche, sondern der Welt hinter den Fassaden gilt. Das wird zum Beispiel deutlich, als er ohne zu zögern eine verborgene Tür freilegt und einen verstaubten Raum im

Speicher untersucht. Die Spieluhr, die er dort findet, spielt genau die Melodie, die er vor Kurzem noch auf dem Klavier komponiert hat. Es gibt eine Verbindung zwischen ihm und der

Geisterwelt, und diese Verbindung ist wahrscheinlich der bodenlose Schmerz eines extremen Verlustes.

Dass der Film eine politische Dimension hat, sei hier nur als weitere Stärke erwähnt, aber nicht näher ausgeführt. Lieber will ich noch über die eindrucksvolle Kameraarbeit von John

Coquillon sprechen, der unter anderem für Sam Peckinpah („Straw Dogs“) gearbeitet hat, und auch für einige Horrorfilme wie „Der Hexenjäger“ (1967) oder „Die Hexe des Grafen Dracula“

(auch 1967) hinter der Kamera stand. In langen ruhigen Fahrten folgt er den Charakteren, umkreist sie, beobachtet sie aus der Ferne und versetzt uns immer wieder in die lauernde

Perspektive des ruhelosen Toten, der im Haus umgeht. Dabei nutzt Coquillon lange Einstellungen. Wo Filme üblicherweise vier oder fünf Schnitte hätten, geschieht hier viel in einer

einzigen langen Aufnahme, bei der die Kamera selten auf einem Stativ steht, sondern fast immer durch einen Kran oder Dolly bewegt wird. Solche Szenen erfordern viel Planung und zeugen von den

Ambitionen des Projekts. Dabei findet die Kamera in dem großartigen Setting des alten Herrenhauses immer wieder nicht nur interessante Vordergründe, sondern auch Objekte im

Hintergrund, die unsere Aufmerksamkeit wecken und unsere Phantasie entzünden. Dazu kommt ein herausragender Score von Rick Wilkins, der viel zur unheimlichen Atmosphäre des

ruhigen Films beiträgt. Die melancholisch-düstere Klavier- und Orchestermusik ist voller Trauer, Schmerz und unheilvoller Ahnung und steigert sich in den passenden Szenen ins Grausig-Entrückte.

Unterstützt wird die Filmmusik von einem klugen Sounddesign, das von Anfang an in den Bann zieht und wieder einmal belegt, dass Grusel vor allem über die Ohren vermittelt wird.

Es gibt in „Das Grauen“ keine jumpscares, (eigentlich) keine Gewaltexzesse, keine spektakulären Effekte und keine Versuche, durch immer neue Reize ein schnell abgelenktes Publikum bei

der Stange zu halten. Man fühlt sich von dem Film als erwachsener Betrachter ernst genommen. Entsprechend wirken die Szenen, in denen das Vergangene in die Gegenwart hineingreift

und das Jenseits mit dem Diesseits Kontakt aufnimmt, umso beeindruckender.

Der Film hat bei allen Qualitäten inszenatorisch ein paar kleine Schwächen. Und er erscheint inhaltlich gerade heutzutage auch nicht originell. Aber es ist ein verdammt guter „Haunted

House“-Film für alle, die ihren Grusel old school mögen.

Content Note: Gewalt gegen ein Kind.

Trivia: Der Film basiert auf Ereignissen, die angeblich im Henry Treat Rogers Herrenhaus ind Denver, Colorado stattfanden. Der

Autor Rusell Hunter lebte dort während der 1960er, erfuhr von der Geschichte und nutzte sie für seine Erzählung, die als Vorlage für das Drehbuch von William Gray und Diana Maddox diente. Gray

und Maddox recherchierten zur Vorbereitung monatelang in Büchern und Zeitungsartikeln hunderte von „parapsychologischen“ Fällen.

Wer gerne in das Herrenhaus im Film einziehen würde: Es existiert leider nicht. Für die Außenaufnahmen wurde für 200.000 Dollar eine viktorianische Kulisse vor einem viel neueren Gebäude

errichtet. Die Innenaufnahmen fanden in fein ausgearbeiteten Sets mit beweglichen Wänden im Studio statt.

Trish van Dere und George Scott waren seit 1972 verheiratet. Im Film spielt van Dere eine Angestellte der „Historischen Gesellschaft“, die das alte Herrenhaus verwaltet und sich

für dessen neuen Bewohner – den von Scott gespielten Komponisten – zu interessieren beginnt.

Regisseure wie Martin Scorcese, Steven Spielberg, Alejandro

Amenàbar und Guillermo del Toro nannten allesamt „The Changeling“ als einen besonders

unheimlichen und inspirierenden Film. Die Kameraarbeit in del Toros Filmen wie „The Devils Backbone“ und „Pans Labyrinth“ erinnert an die in „Das Grauen“.

IMDB: 7.1 von 10

Letterboxd-Rating: 3.6 von 5

Hopsy-Rating: 4 von 5

Kommentar schreiben