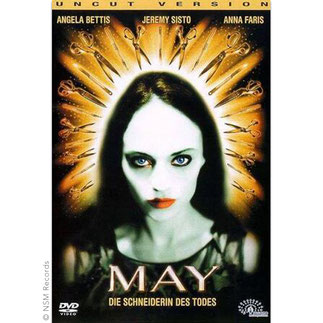

Schräg, bitter, großartig

• USA 2002

• Regie: Lucky McKee

• Laufzeit: 93 Minuten

Handlung: Eine sozial ungelenke Tierarzt-Assistentin verliebt sich in einen jungen Mann mit den „perfekten Händen“. Aber der verstärkte Wunsch nach Nähe, öffnet auch die Pforten zur ungemütlichen Seite der tief verletzten May.

Besprechung: „May“ ist nach „Raw“ ein weiteres Beispiel dafür, dass man kein großes Budget, keine Hollywoodstars und keinen etablierten Regisseur braucht, um einen großartigen Film zu machen. Angela Bettis, die vorher schon in „Sparrow“ und „Girl, interrupted“ auf sich aufmerksam machen konnte, spielt die seit Kindertagen einsame junge Frau so eindrücklich, dass sie sich hinter Sissy Spaceks „Carrie“ nicht verstecken muss. Dabei wirkt sie am Anfang noch wie eine leicht überzeichnete Figur aus einer Komödie: das Hollywood-Klischee des hässlichen Entleins, das schon noch zum schönen Schwan werden wird, wenn es nur das Selbstbewusstsein findet, die Haare offen trägt, die Brille gegen Kontaktlinsen tauscht. Tatsächlich läuft es hier aber genau anders als in den systemstabilisierenden Mythen der Traumfabrik. May, die als Kind an einem schielenden Auge leidet, findet einen Arzt, der den „Schiefstand“ korrigieren kann. Ihr schwer angeschlagenes Selbstbewusstsein erlaubt ihr nun zumindest, sich – wenn auch auf wenig erwachsene Weise – einem jungen Mechaniker zu nähern, den sie vor allem wegen seiner Hände anhimmelt. Von da an bewegt sich der Film wie eine griechische Tragödie auf sein Ende zu, ohne dass es im gesamten Film eine einzige wirklich böse Figur gibt. Weder der von Jeremy Sisto („Wrong Turn“) toll verkörperte Mechaniker, noch die lesbische Kollegin Polly (Anna Faris) sind schlechte Menschen.

Filmisch ist diese einfache und wirkungsvolle Geschichte unauffällig umgesetzt. Die Kameraarbeit lenkt nicht vom Geschehen ab, die Settings sind weitgehend gewöhnlich und wirken

so, als ob in ihnen tatsächlich Menschen leben. Die Bildgestaltung, die Ausleuchtung und das Colourgrading verraten keinen besonderen Kunstwillen, zeigen aber auch keine

Schwächen, die mich aus der Immersion herausbringen. Auffällig ist höchstens der Soundtrack, der vor allem aus etlichen Indie-Rocksongs besteht, die das

Underground-Gefühl unterstützen, das der Film ohnehin bereits mit seinen Figuren transportiert.

Wer einen reinen Horrorfilm erwartet, könnte von „May“ etwas enttäuscht werden. Die ersten beiden Drittel ist der Film ein schräges Drama mit leicht komischen, aber auch verstörenden

Momenten, der durch seine Tonalität klar macht, dass er nicht als realistisches Sozialdrama verstanden werden will, sondern eher als parabelhafte Begehung einer Seelenlandschaft. Wer

sich darauf einlässt, erlebt mit May einen Charakter, der als Karikatur beginnt, sich dann aber als vollständiger Mensch offenbart. Wobei im Menschlichen immer auch das Monströse lauert.

Ein starker und gut gealterter Film, der mit seinem queeren Subtext heute genau so gut funktioniert, wie vor 23 Jahren.

Trivia: Laut der deutschsprachigen Wikipedia betrug das Budget des Films geschätzte 500.000 Dollar, bei US-Einspielergebnissen von gerade einmal

150.000 Dollar. In der englischsprachigen Wikipedia finden sich andere Zahlen: 1,7 Millionen Dollar Budget bei weltweiten Einnahmen von 634.000 Dollar. So oder so: Kommerziell war der

Film ein Flop.

Lucky McKee schrieb die erste Drehbuchfassung für „May“ noch an der Filmhochschule. Inspiriert wurde er nach eigener Aussage von Amanda Plummers Rolle der Lydia in „König der

Fischer“ (1991).

Der Score und einzelne Songs des Films stammen von Jammes Luckett von der Rockband „Poperratic“, die damals noch „Alien Tempo Experiment 13“ hieß. Zum Soundtrack trugen außerdem

weitere Bands wie „The Breeders“ oder „The Kelley Deal 6000“ bei.

Horrorfans können in dem Film einige Referenzen auf Dario Argento und sein Werk entdecken.

IMDB: 6.6 von 10

Letterboxd-Rating: 3.6 von 5

Hopsy-Rating: 4.5 von 5

// HOPSYS GEDANKEN (tendenziell Spoiler)

Ich denke, May ist ein Charakter, mit dem sich gerade queere Menschen und Horrorfans identifizieren können: Sie weicht mit ihrem „lazy eye“ von einer (gesellschaftlich

zurechtgesponnenen) Norm ab und lernt als Kind, dass sie das verbergen muss. Damit sie auf dem Schulhof von Kindern nicht ausgegrenzt wird, legt ihr die normschön zurechtgemachte Mutter in einer

Art vorauseilendem Gehorsam eine Augenklappe an. May steht trotzdem allein auf dem Schulhof. Da sie keine Freunde findet, schenkt ihr die Mutter eine traurig aussehende Puppe namens Suzie. In

einem bemerkenswerten Nebensatz sagt die Mutter, dass diese Puppe ihre beste Freundin gewesen wäre. Auch erklärt die Mutter: Wenn du keinen Freund finden kannst, mach dir einen.

Und so wird Suzie die engste Vertraute von May. Dabei darf die Puppe auf Anweisung der Mutter noch nicht einmal aus ihrer verglasten Box herausgeholt werden. Denn sie ist „besonders“. Diese

Hintergrundgeschichte ist angenehm einfach und zugleich psychologisch tiefgründig. Die von der Mutter an die Tochter vererbte Puppe verkörpert die starre Leblosigkeit der

Phantasie-Ersatz-Befriedigung, zu der Menschen verdammt sind, die nicht als die angenommen werden, der sie sind, und die dabei lernen, sich selbst abzulehnen. Dabei hat dieses Ablehnen

des eigenen Wesens gar nichts mit einem äußerlichen Makel zu tun. Denn die Mutter hat offensichtlich weder ein schielendes Auge noch sonst eine erkennbare Beeinträchtigung. Sie könnte in jedem

Werbespot als „perfekte“ Ehefrau und Mutter mitspielen. Trotzdem war auch ihre beste Freundin in Kinder- und Jugendtagen eine Puppe in einem Glaskasten. Welche Seite von sich

selbst musste die Mutter verbergen? Wozu durfte sie nicht stehen? Und wie hat sie diesen schmerzhaften Prozess vor sich selbst so weit verstecken können, dass sie ihn nun so unbewusst wie

unreflektiert der Tochter zumutet: Versteck dein Auge, anstatt dazu zu stehen. Dabei sagt der Film nicht in erster Linie etwas über körperliche Gebrechen oder „Schönheitsfehler“ – bei denen es ja

jedem Menschen freistehen sollte, sie zu belassen oder zu behandeln – sondern über Wesenszüge, Persönlichkeitsanteile und das Bedürfnis des Kindes bedingungslos geliebt zu

werden. Entsprechend zeigt sich bei May auch nach ihrer erfolgreichen Augenbehandlung, dass sie ein „schräger“ Mensch ist. Ob immer schon oder erst durch die Zurichtungen im Elternhaus

bleibt dabei offen. Zumindest hat sie eine Faszination fürs Eklige entwickelt, für Blut und Gedärm, und auch für Selbstverletzung („zur Beruhigung“) und Liebesbisse (vielleicht, weil sie es nicht

besser weiß).

Neben der vererbten Puppe Suzie, die auch eine Art Lehrmeisterin für May ist, finde ich eine weitere Facette des Films psychologisch besonders interessant: May fixiert sich auf einzelne

Körperteile. Sie ist eigentlich mehr in die Hände des Mechanikers verliebt als in ihn. Ja, sie nennt ihn bereits einen komplett perfekten Mann, als sie ihn nur von hinten sieht und seine

Hände studiert. Bei ihrer Kollegin Polly fällt ihr der schöne Nacken auf. Später erkennt sie aber auch Makel an der Frau, mit der sie eine kurze Affäre hat. Die Fixierung auf

„wunderschöne“ und „hässliche“ Stellen des Körpers ist weit verbreitet in unserer Kultur und womöglich vor allem Ausdruck einer gesellschaftlichen Zurichtung, die die kindliche Persönlichkeit in

„schöne“ und „hässliche“ Anteile aufspaltet. Hätte May nicht gelernt, ihr schielendes Auge abzulehnen, hätte sie sehr wahrscheinlich keine Sehnsucht nach perfekten Körperteilen

entwickelt und keinen Ekel gegenüber „makelhaften“. Ohnehin ist es ja eine spannende Frage, ob unsere Liebe ein tiefgehendes Wohlwollen ist, das ein anderer Mensch in uns erwecken kann, so dass

er für uns als Ganzes schön wird, oder ob wir genau anders herum vorgehen und das rundum Schöne suchen, das wir dann endlich lieben können, wobei wir die unschönen Teile im

Rausch der Hormone und Projektionen eine Weile übersehen und später versuchen zu ignorieren, so wie wir unsere eigenen ungeliebten Teile zu kaschieren versuchen.

An einer Stelle des Films sagt May zu sich selbst: „So many pretty parts, but no pretty whole“. Die Liebe bzw. der Wunsch nach Liebe in uns sucht aber nicht nach den schönen Einzelteilen,

sondern nach dem schönen Ganzen. Und das liegt im oft schielenden Auge des mehr oder weniger liebenden Betrachters.

Kommentar schreiben